中洲一丁目売地あり

詳しくはお気軽にお電話ください

🔔 お知らせ・周辺のイベント等

<令和5年8月18日更新>

メディア出演のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、テレビ朝日系列にて放送中のドキュメンタリー「テレメンタリー2023」にて、朝日放送テレビ(ABCテレビ)にて過去に放送された弊社代表が出演した映像が再編され、「境遇の垣根を乗り越えて」というタイトルで放送されます。是非ともご視聴いただければと存じます。詳細は下記をご参考ください。

参考:「テレメンタリー2023」公式ホームページ

九州朝日放送における放送予定日時:令和5年8月29日(火) 深夜25:30~

なお、ご視聴の放送局によって放送時間が異なる場合がございます。ご視聴される場合には次のURLをご参考ください。参考:「系列局での放送時間」

<令和4年2月12日更新>

抗原検査キットの取り扱い

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社では新型コロナウイルス感染症に関する対応として、COVIT-19 研究用抗原検査キット(唾液によるセルフ検査タイプ)を450円(税込)でお譲りしております。

詳細につきましてはお問合せフォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

(研究用抗原検査キットは新型コロナウイルス感染症の診断に用いることを目的としていないため、体外診断用医薬品に該当するものではありません。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。)

<令和3年11月27日更新>

AED設置のご報告

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が所有する「MANMAN中洲ビル」エントランス内に AED(自動体外式除細動器)が設置されました。

AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え正常なリズムに戻すための医療機器であり、2004年より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、現在では人が多く集まるところを中心に設置されています。

中洲一丁目・二丁目では唯一の設置カ所となります。

AEDは操作方法を音声でガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。是非ともご承知おきいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、弊社従業員は全員普通救命講習を受講済みです。緊急時には必ず指示に従っていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

<令和3年9月20日更新>

研修旅行のご報告

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今月上旬に弊社従業員一同にて、熊本県へ研修旅行に出かけて参りましたことをご報告申し上げます。

大型施設における設備管理状況や、コロナ下での観光遊技場のホスピタリティーに触れたことで、従業員各々が仕事に対しての思いや意気込みをより一層強くすることができた研修旅行となりました。

<令和3年9月9日更新>

お知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

先頃、中洲新地内の路上にて不正薬物使用後の残骸と思われるゴミを巡回中の弊社の従業員が発見いたしました。

不正薬物は使用に限らず譲渡、譲受、所持でも法律によって厳しく罰せられます。

周辺店舗様及び中洲新地でご遊戯頂かれる方につきましても、そのような不正行為の現場を目撃された場合には速やかにその者より距離を取り、警察へ通報いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

<令和3年8月11日更新>

慰労会のご報告

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

先日8月6日にテナント様ならびに周辺店舗様へ日頃のお礼とご慰労をかねまして、MANMAN中洲ビル裏駐車場において、従業員のマスク着用・手指消毒薬の設置など感染予防対策を講じたうえ、ささやかながら慰労会を開催させていただきました。

お忙しい中ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

当日、「新型コロナウイルスに対する医療従事者への義援金」として募金箱を設置させていただきました。多くの方にご賛同いただきまして、寄付金の総額は 5,504円 となりました。ご協力頂いた皆様にこの場を借りて心よりお礼申し上げます。

寄付金は全て日本赤十字社を通じて、県の医療従事者の方々へ寄付させていただきます。後日こちらの記事にて追記として寄付完了のご報告をさせていただく予定です。

今後とも末永くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

<令和2年12月23日更新>

古物商始めます

この度、中溝観光開発グループにて新たに古物の取り扱いを始めました

福岡県公安委員会許可

第901042010099号

古物商

(代表者)原田恵子

詳しい事業内容等につきましては

近日公式ホームページを開設いたしますので

今後とも宜しくお願い致します

<令和2年11月25日更新>

法務省より感謝状を頂きました

様々な社会福祉活動に取り組む中で

弊社の代表取締役である中溝茂寿は令和2年1月10日、

法務省より協力雇用主として登録を受けています

「その人の人生を代わってあげる事はできないけれど、一緒に悩み導いてあげる事はできる」

という信念のもと、就労支援事業に取り組み

令和2年11月24日、福岡市保護観察所より感謝状を頂きました

誰しも1つ目標を持てば横道にそれる事もないはず

だから

必ず目標を与えてあげたい

今回感謝状を受け、

今後も協力雇用主として、また一会社としても、

少しでも多くの人にやりがいや希望を持ってもらう為に

維持継続していけるよう努力していきますので

何卒宜しくお願い致します。

<令和2年12月5日更新>

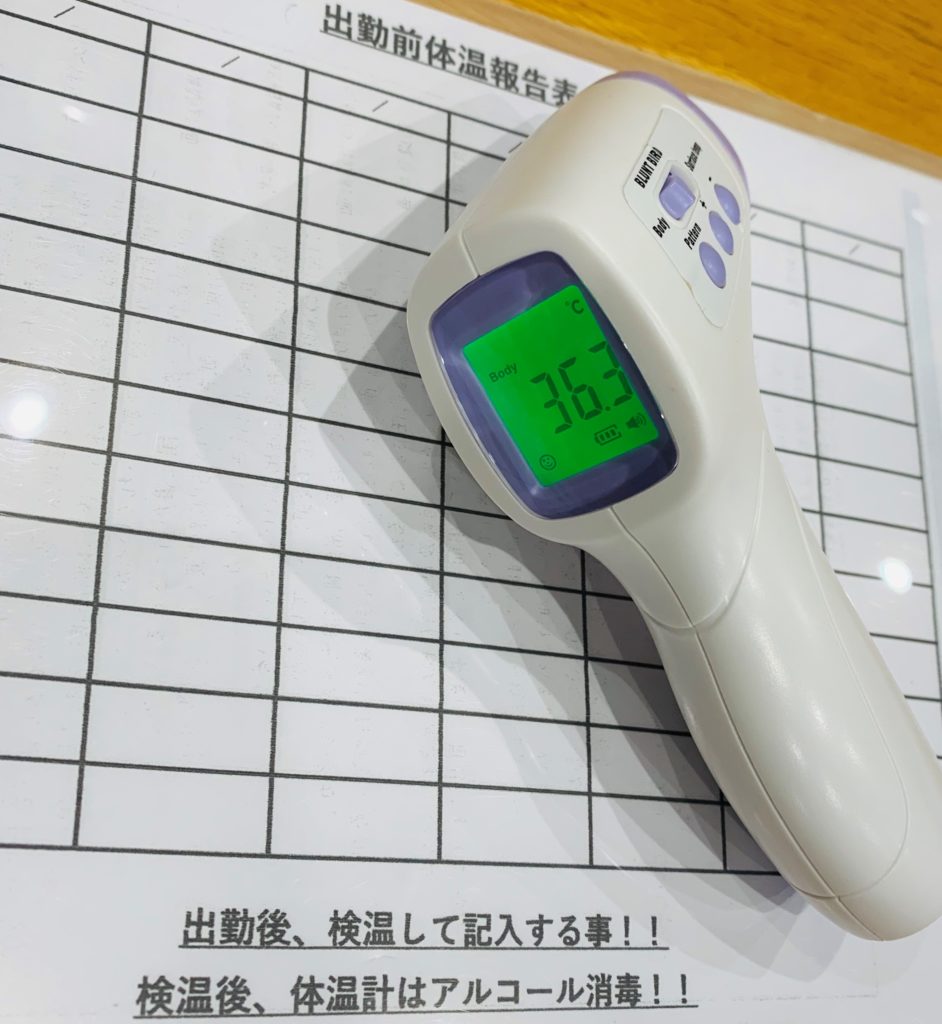

新型コロナウィルス感染対策として

近日、新型コロナウイルスの感染拡大が再度目立ち始め、第3波の襲来などと言われています。

弊社では日頃入館される各テナントスタッフ様やお客様に安心して頂けるよう

より一層感染対策に尽力して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。

・弊社管理施設で行っている感染対策

エレベーターを定期的に次亜塩素酸消毒液で消毒しております

特に、不特定多数の人が頻繁に触れるボタンや手すり部分の消毒を徹底し、

入館人数の多い日は、エレベーター内全体を隈なく消毒しております

また、弊社の管理施設で設置している自動販売機・郵便ポストの消毒も定期的に行っております。

・弊社従業員の行っている感染対策

出勤時は必ず体温測定報告を行います。

体温37.5℃以上を勤務不可と定め、

少しでも体調不良を感じる時は確実に会社に報告する事を徹底しております。

業務時はフェイスシールドの着用を心掛けております。

・弊社ビルへ入館されるお客様へのお願い

マスクの着用にご協力お願いします

灰皿や床などの共用部に痰や唾を吐く行為をご遠慮ください

体温が37.5℃を超え風邪の症状等がある方は入館をお控えください

各店舗が実施している検温等の新型コロナウィルス対策にご協力をお願いします

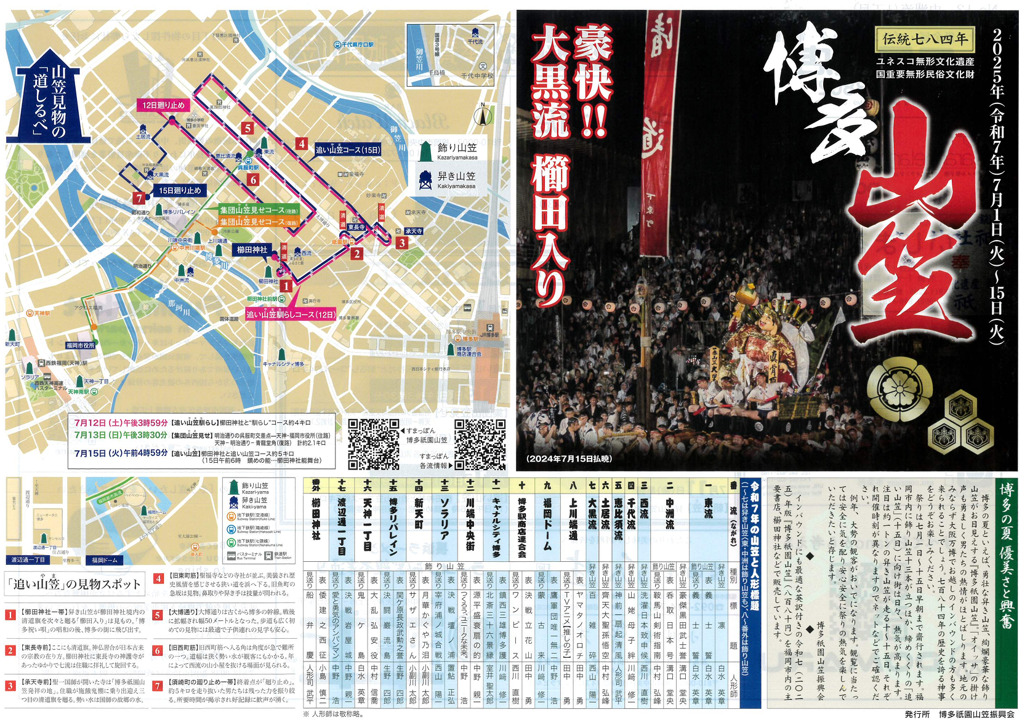

博多の夏の始まり博多祇園山笠

『昨年の集団山見せ』

早くも梅雨が明け、一気に気温が上がり始めた7月ですが、

博多の街は『博多祇園山笠』が始まり更に熱気が増してきています。

年々観光客も増していき、中洲にも賑わいを少しずつですが戻って来ました。

昨年に引き続き弊社も博多祇園山笠に力を尽くします。

『祝儀山』(写真中央=弊社代表 中溝茂寿)

今年の中洲流の飾り山

山笠の魅力の一つである今年の中州流の『飾り山』を1台紹介します。

『呑取日本号』

(のみとりにほんごう)

飾り山の表標題にもなっている日本号(にほんごう、“ひのもとごう”ともいわれる)は、

室町時代後期に作られたとされる槍で天下三名槍と呼ばれた槍の1つ。

母里友信(もり とものぶ)という黒田孝高の配下の武将がその槍を手に入れた時の逸話があり、

また、この逸話になぞらえて「呑み取りの槍」とも呼ばれている。※参考リンク(Wikipedia)

その逸話が福岡県福岡市の民謡の黒田節(くろだぶし)として歌われています。

(くらまやまけんじゅつしなん)

見送り標題の『鞍馬山剣術指南』(くらまやまけんじゅつしなん)というのは、

源 義経(みなもと の よしつね)幼名・牛若丸)が、

7歳から16歳まで天狗から兵法と剣術を学んだ流派とされています。

平治の乱で父・義朝は敗死し、母・常盤御前とも別れ、

牛若丸は鞍馬寺に預けられて修行に励んだ事から鞍馬山剣術指南とされているのだと思います。

※参考リンク=鞍馬流 – Wikipedia。

いったように一つの飾り山にも複数の標題があり、物語があります。

今回、紹介したのは中洲流の飾り山です。

他にも飾り山はたくさんあるのでご自身で巡ってみてください。

そして博多の夏の風物詩『博多祇園山笠』を楽しんでみてください。

猛暑が続いているので十分に気を付けてお過ごし下さい。

新年のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年もより一層お喜びいただけるよう、社員一同精進して参ります。

皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げるとともに、本年も変わらずご愛顧を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

令和6年1月5日

有限会社 中溝観光開発 社員一同

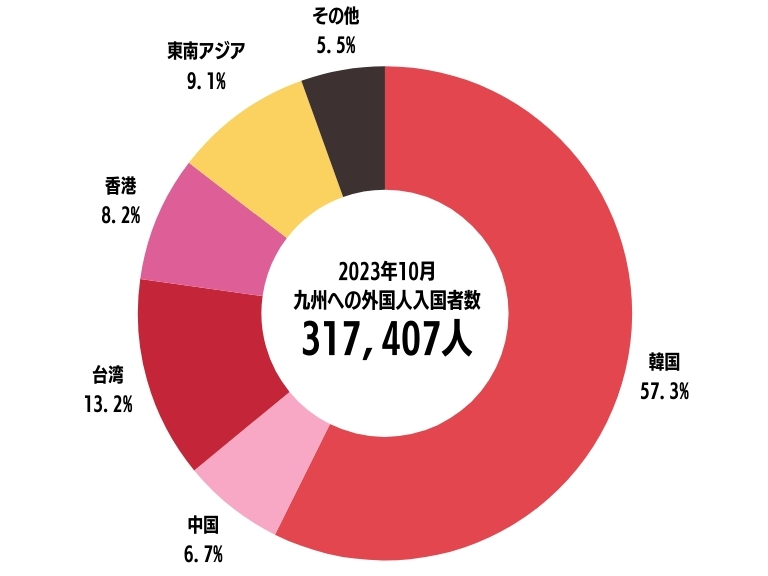

Welcome to Kyushu, Welcome to Fukuoka

先月、米紙ウォールストリートジャーナルが公表した「2024年の行くべき場所ベスト10」に九州が選出されました。アジア圏では他に国としてマレーシアのみが選出されています。また去年、大手旅行WebサイトのBooking.comにて「知名度が低いものの注目度が上がっている最新の海外旅行先10選」として発表されたリストにおいては、3位から10位までを日本が占めており、うち6つの地域が九州という快挙を成し遂げました。福岡の九州における玄関口としての役割はこれからますます大きくなっていきます。

インバウンド情報を取り扱う国内サイトによると、Googleマップから公開されている外国語の口コミにおいて九州で最もその数が多かったのは、沖縄の美ら海水族館を2位に抑え、なんとキャナルシティ博多だったそうです。大型客船などのツアーで訪日した場合に、朝に港に到着して夜に出航するまでの限られた滞在時間の中でいかに効率よく観光地を回るか、とされていることに起因しているようで、観光としてまず太宰府天満宮に向かい、その次に買い物のためにキャナルシティに向かうという定番コースがあるそうです。前述のランキングに太宰府天満宮も4位にランクインしています。

評価の高さの理由としては、さまざまなカテゴリーの旗艦店が集結しているうえ、ラーメンスタジアムなどのエンタメ性の高い催し場が常設されていること、日本のキャラクターショップが集積していることはもちろんですが、施設内に自動外貨両替機が設置されており、免税カウンターやインフォメーションの多言語化を進めるなど、インバウンド需要に対応できる環境が整備されていることがあげられるそうです。なによりも、キャナルシティ博多は創業当初より、外国人に対する受入体制の整備や誘客を地道に続けていたそうで、以前より海外向けにモデルルートの提示やプロモーション活動を行っていました。いち早いフリーWi-Fi設備の導入や団体客向けのバス操車場の増設、時にはイスラム教徒のための礼拝室を備えた外国人専用の案内所開設まで行ってきました。こうした地道な積み重ねが今の高い評価につながっているのだと思います。

福岡市では観光交流に限らずビジネスから学術研究、スポーツから芸術まで幅広い分野における海外、とくにアジアとの交流を行政、企業、大学、市民など様々な主体が協力して推進されています。そのため、官民が連携してアジア市場をターゲットとした前述のような誘致を推進することが可能となっているのです。インバウンド政策としてではなく、心理的な距離を縮める。このことが、地政学的な近接性以上に外国人観光客の誘致に繋がっているのだと思います。

円安が訪日外国人観光客の増加にますます拍車をかけており、さらに中国では今月10日に春節を控えています。コロナ渦以前にも増して博多の街が大いに賑わうことは間違いないでしょう。

中洲繁栄の権輿

中洲の西端の方に小さな公園があります。この「中島公園」は繁華街からは離れた場所にあり、公衆トイレ目的の路駐タクシーが散見している程度で人の気配もなく、荒廃した雰囲気すら漂っています。しかし、この場所こそが今日中洲が西日本一の歓楽街へと発展した起点であり、公園の隅にある石碑がその原点を示していることをご存じでしょうか?

福岡藩筆頭家老であった三奈木黒田家が文化9年(1812年)に写させた城下図によるとこの場所には「古御船入」と記載があり、元々船着き場として利用されていた場所が土砂の堆積により使用できなくなり、その後放置されていた場所だったようです。転機となったのは江戸時代後期です。諸外国が盛んに幕府に開国通商を求めていた時期であり、その折長崎にイギリス海軍の軍艦が侵入するフェートン号事件が発生しました。佐賀藩が長崎の兵力を無断で減らしていたため処罰を受け、急遽福岡藩が佐賀藩の分も警固することになり、費用負担が巨額に増大してしまいました。さらに追い打ちをかけるように、度重なる災害による不作凶作によって藩財政も困窮の度合いを深めていたのでした。

こうした背景から福岡藩は藩政改革を実施せざる負えなくなりました。実施されたのは、「御家中并郡町浦御救仕組(ごかちゅうならびにこおりまちうらおすくいしくみ)」と名付けられた、大量の切手(紙幣)を60万両(今の価値で400億円相当)発行して人々に貸し与え、その切手をもって債務の整理や担保にしていた土地の受け戻しを可能にするという大胆な政策でした。そして景気の浮揚と切手の流通のために浜新地(現在の中洲中島町)で茶屋や芝居小屋を建て、芝居や相撲などの興行を行うことにしたのです。まさにその場所が現在の中島公園にあたる場所でした。福岡は武士の街、博多は町人の街であり、その中間にある中洲は双方を共に遊ばせるに都合のいい位置だったのではないでしょうか。その折、藩が天保5年(1834年)に歌舞伎役者として当時人気絶頂にあった七代目市川團十郎を招き、興行を打ったことが公園の石碑に刻まれています。この石碑は昭和47年に来演140周年を記念して、十代目市川海老蔵が碑銘を揮毫し建てられたもので、大入りとなったこの興行が中洲の繁華の基となったと台座正面部分に記されています。

しばらくはこのバブル景気も続いたようですが、案の定大量の切手の発行はインフレーションを招き、以前にも増して福岡藩の財政状況を悪化させる原因となってしまいました。しかし、財政の再建は叶わなかったものの、その後の中洲繁栄の権輿となったことには間違いありません。中洲ではその後、明治時代に入り演劇が流行。映画館が開場となり、大正時代にはバーやカフェが立ち並び百貨店も開業。昭和になると芸者衆が中洲の顔となり、やがて日本有数の大歓楽街へと育って行ったのです。

参考:

市史だよりfukuoka 17 spring/summer 2013

Wikipedia 中洲中島町

九州大学 福岡藩政史の研究 : 天保の改革 (二)

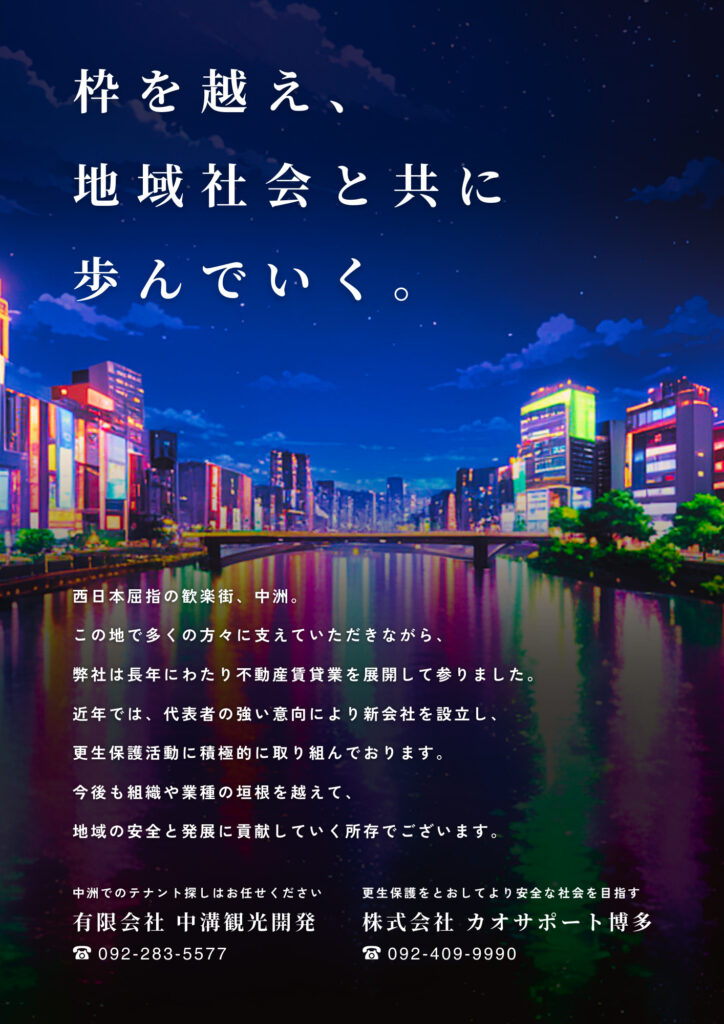

来年度の「中洲飲食店ガイド」様に掲載予定の弊社広告が完成いたしましたので、こちらにてご紹介させていただきます。

博多どんたく港まつり2024

「博多どんたく」は、治承3年(1179年)に始まったと筑前国続風土記(貝原益軒 著)に記されている「松ばやし」をその起源とする凡そ840年余の伝統行事である。 筑前国続風土記には、『平安時代、京都御所の正月、宮中参賀の行事が地方に伝わり、この博多では源平時代のち治承3年(1179年)、正月15日、松囃子を執り行う…』とある。以来、祝いあう行事を洒落っ気の多い博多町人が発展させたものである。古い文献によれば今から400年前、筑前の領主となった小早川秀秋の居城(東区名島城)へ博多の町人が松囃子を仕立て年賀のお祝いに行ったと記されている。その後、黒田藩の城下町となった「福岡」と博多町人の町「博多」との二つの町が270年間、博多松囃子を通じて交流している。 明治5年、新政府より下りてこられた県知事によって松囃子・山笠共中止させられたが、その後、明治12年に再開され「博多どんたく」と呼ばれるようになった。オランダ語のZondag(ゾンターク、休日の意)がその語源と言われている。 戦時中、一時中断されたが、戦後の昭和21年5月、「松ばやし」と「どんたく」が8年ぶりに復活。肩衣を紙で作り、馬はハリボテを首から胸に下げ、三味線、太鼓などは戦災を免れたところから借り集めて、”博多どんたく”のお囃子を瓦礫の町に響かせながら練り歩いたことが、復興へ大きな勇気を与え、翌年22年には福岡商工会議所が中心となって、戦後初めてのどんたくを開催した。 その後、年に一度の無礼講の行事として年々盛んになっていった。 昭和37年、「どんたく」は、市民総参加の『福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」』となり、現在に至る。毎年5月3・4日の2日間、老若男女が思い思いの仮装でシャモジを叩いて町を練り歩き、町に作られた舞台、広場で踊りを披露し、町中がどんたく一色で湧き返る。参加どんたく隊のべ約650団体、出場者約3万3千人、見物客約200万人、春のゴールデンウィーク期間中、日本で一番の祭りといわれるようになる。 ※ 参照:福岡市民の祭り振興会

ゴールデンウィークに開催される福岡博多を代表するお祭り

毎年5月3・4日の2日間(5月2日は前夜祭が行われます)のみ福岡市で開催され、例年全国から約200万人が集まる国内最大級のお祭りです。どんたく広場を練り歩くパレードや花自動車、市内約40ヶ所に設置される演舞台での演舞が見どころです!市民総参加の国内最大級の祭りとして街全体が熱気に包まれます。

※ 桟敷席のご用意はございません。各自自由鑑賞となります。 ※ 雨天/荒天の場合パレードの一部が中止になる可能性がございます。 ※ 参照文章:クラブツーリズム ※ 写真提供:福岡市

第63回 2024年 5 月 3 日のどんたく広場プログラム

13時05分頃 スタートセレモニー 13時06分頃 【稚児舞奉上】稚児東流 13時43分頃 福岡県警察音楽隊 13時45分頃 福岡市民の祭り振興会役員団 13時48分頃 花自動車 13時51分頃 古典どんたく隊 14時09分頃 祝賀大パレード 14時09分頃 中村学園女子中学・高等学校バトン部・陸上自衛隊 第4師団 14時13分頃 昨年度入賞どんたく隊 14時30分頃 各都市どんたく隊 14時49分頃 一般どんたく隊 14時49分頃 パレード型 16時00分頃 通りもん型 16時30分頃 おどり型 19時00分 終了

第63回 2024年 5 月 4 日のどんたく広場プログラム

14時05分頃 どんたく広場:福岡市消防音楽隊 14時07分頃 花自動車 14時10分頃 どんたく花のマーチングパレード 14時10分頃 幼・小・中学校の部 14時35分頃 高等学校の部 14時56分頃 大学・一般の部 15時08分頃 ゲストバンドの部 15時14分頃 昨年度入賞どんたく隊 15時21分頃 各都市どんたく隊 15時31分頃 一般どんたく隊 15時31分頃 パレード型 16時04分頃 通りもん型 16時36分頃 おどり型 17時04分頃 VIP車(市長・会頭) 17時04分頃 福岡市民の祭り振興会役員団・福岡親善大使 17時09分頃 おどり型 17時17分頃 花自動車 17時50分頃 総踊り 18時20分頃 祝いめでた・手一本 19時00分 終了

幸い今年は前夜祭から3日4日も晴天の予報!

早いもので今年も半ば、ゴールデンウィークそして「博多どんたく港まつり」が始まります。例年天候が崩れることも少なくないこのシーズンですが、天気予報では晴天に恵まれるようです。 気温も上がりそうですので見物客の皆様はもちろんのこと、パレードなどに出場される方たちもしっかりと水分補給や休憩をとって「博多どんたく港まつり」をお楽しみ頂ければと思います。 せっかくのおめでたい祭りをみんなで一緒に祝うわけですから、体調不良や怪我などないように楽しみましょう!

博多の初夏の風物詩「船乗り込み」

到着を告げる江戸時代から続く初夏の伝統行事「船乗り込み」が30日に博多川で執り行われました。

中村梅玉さん、中村扇雀さん、坂東弥十郎さん、尾上松也さんを含む出演者と関係者の約120人が

10隻の船に分かれ、約800メートルの水上パレードを行いました。笛や太鼓の囃子が鳴り響き、

紙吹雪が舞い上がる中、両岸に集まった約3万人のファンは「高砂屋」「音羽屋」といった役者

の屋号の掛け声や声援が送られ、 俳優たちが笑顔で手を振って応えました。

昼の公演では「修禅寺物語」が、夜の公演では「東海道四谷怪談」が上演されます。

下船後の式典で、松也さんは「博多の人々は温かく、船乗り込みを終えて嬉しいです。

これから苦労して作っていかないといけない部分は多々ありますけども、

今回は3役を皆様に楽しんでもらえるよう精いっぱい勤めます」と来場を呼びかけました。

博多座公式ホームページ参照

博多座公式ホームページ参照7月には博多祇園山笠を控え伝統あるイベント尽くしの

博多そして中洲、

皆様もお気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

是非、伝統文化をお楽しみください。

今年も始まりました『博多祇園山笠』‼

早いもので今年も下半期に突入し7月となりました。福岡の7月といえば『博多祇園山笠』です!

御神入れ・お汐井取りに始まり飾り山や舁き山も公開されます。

各流の山のテーマやデザインの違いも見どころです。

今回は皆様があまり目にすることが少ない山笠の準備の様子をご覧いただきたいと思います。

ご紹介させていただくのは弊社の所在地でもあり関わり深い「三番山笠 中洲流」です。

勇壮で華やかな山笠ですが、そこに至るまでには様々な神事や山の製作・組み立て等があります。

その一部をご紹介させていただきます。

この様に一つ一つ丁寧に人形師を中心とした作業によって山は製作されていき皆様の前に披露されます。

実物は写真では伝わらない迫力や美しさがあり、実際に舁き山が舁き手に担がれて市内を舁く姿は圧巻です!

是非、7月9日のお汐井取りから15日早朝の追い山まで皆様ご自身の目で見てお楽しみいただければと思います。

天気予報によりますと蒸し暑い日が続きそうですので、熱中症などにお気を付けください。

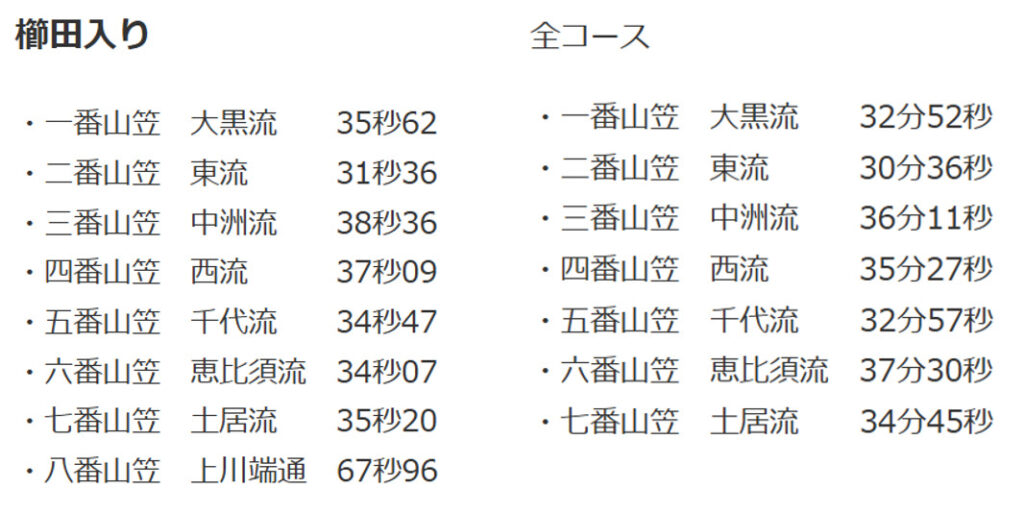

今年も無事に閉幕いたしました博多祇園山笠

去る7月1日から15日まで執り行われた博多祇園山笠。お陰様で無事に閉幕となり、8月となった今、山笠期間中以上の蒸し暑い日が続いていますが皆様はいかがお過ごしでしょうか。今月は今年の我らが中洲流の様子を一部ですがご覧いただきたいと思います。

7月1日 注連下ろし・ご神入れ・当番町お汐井取り 7月9日 全流お汐井取り 7月10日 流舁き 7月11日 朝山笠・他流舁き 7月12日 追い山笠ならし 7月13日 集団山笠見せ 7月14日 流舁き 7月15日 追い山笠 以上のような日程で執り行われました。

※ 連日の猛暑そして不安定な天気の中、勇ましい掛 け声と共に町を駆け抜ける山笠と舁き手たち。

ずぶ濡れになっている弊社代表の中溝の水法被姿。( 写真右の中央 )

※ 最終日、櫛田入りの出番を待つ3番山笠 中洲流 の舁き手達の勇姿。

※ 櫛田入り直前のタイミングで大雨が………しかし、そんなことは一切気にも留めず 力強く駆け抜ける3番山笠 中洲流。

令和6年の博多祇園山笠の結果は以上になります。厳しい猛暑の中、 走り続けた舁き手の皆様、そして沿道で声援と拍手を送り続けた観客の皆様、本当にお疲れ様でした。 まだまだこれから暑い日が続きそうですのでご自愛ください。

※ 参照 博多祇園山笠公式ホームページ

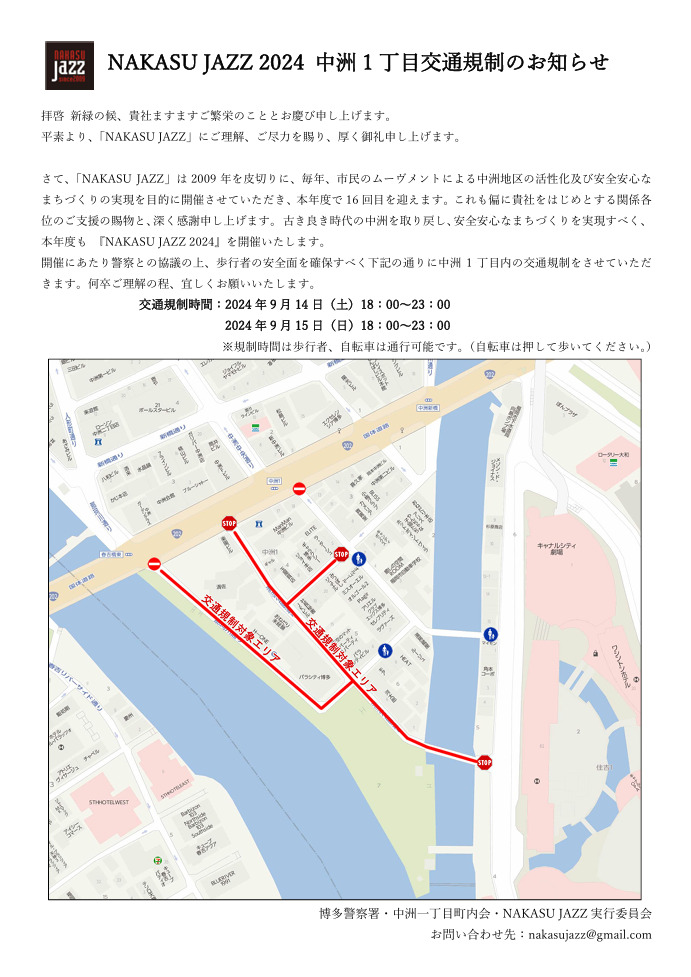

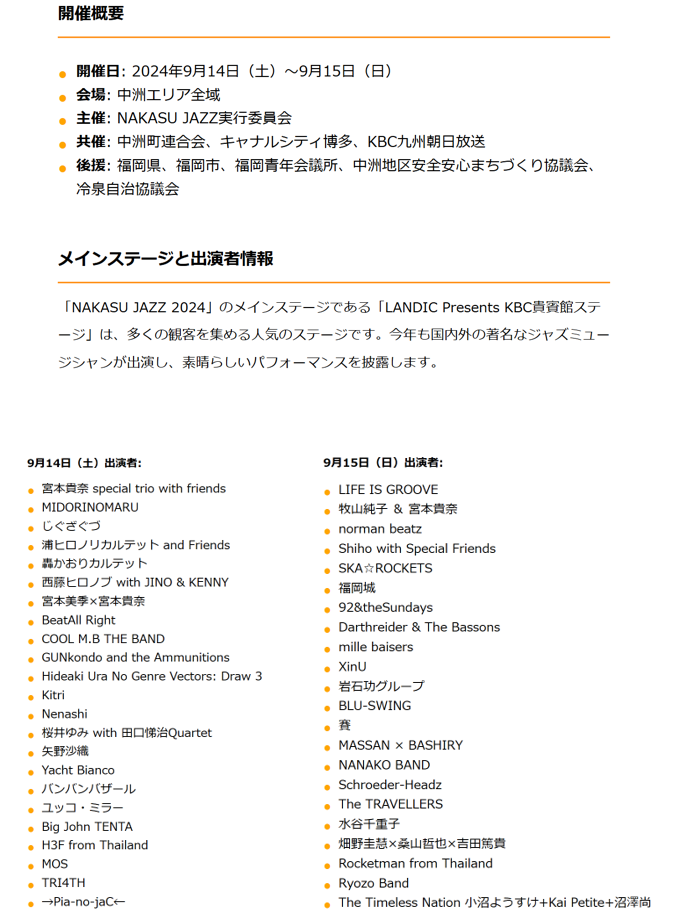

9月は『 NAKASU JAZZ 2024 』

2024年9月14日(土)18:00~23:00

2024年9月15日(日)18:00~23:00

今年も錚々たるアーティストが出演します。どうぞ皆さま、迫力ある生の演奏をお楽しみください。

参照:【福岡市 観光情報サイト YOKANAVI】【とくなび福岡】【博多警察署】【中洲1丁目町内会】【NAKASU JAZZ実行委員会】

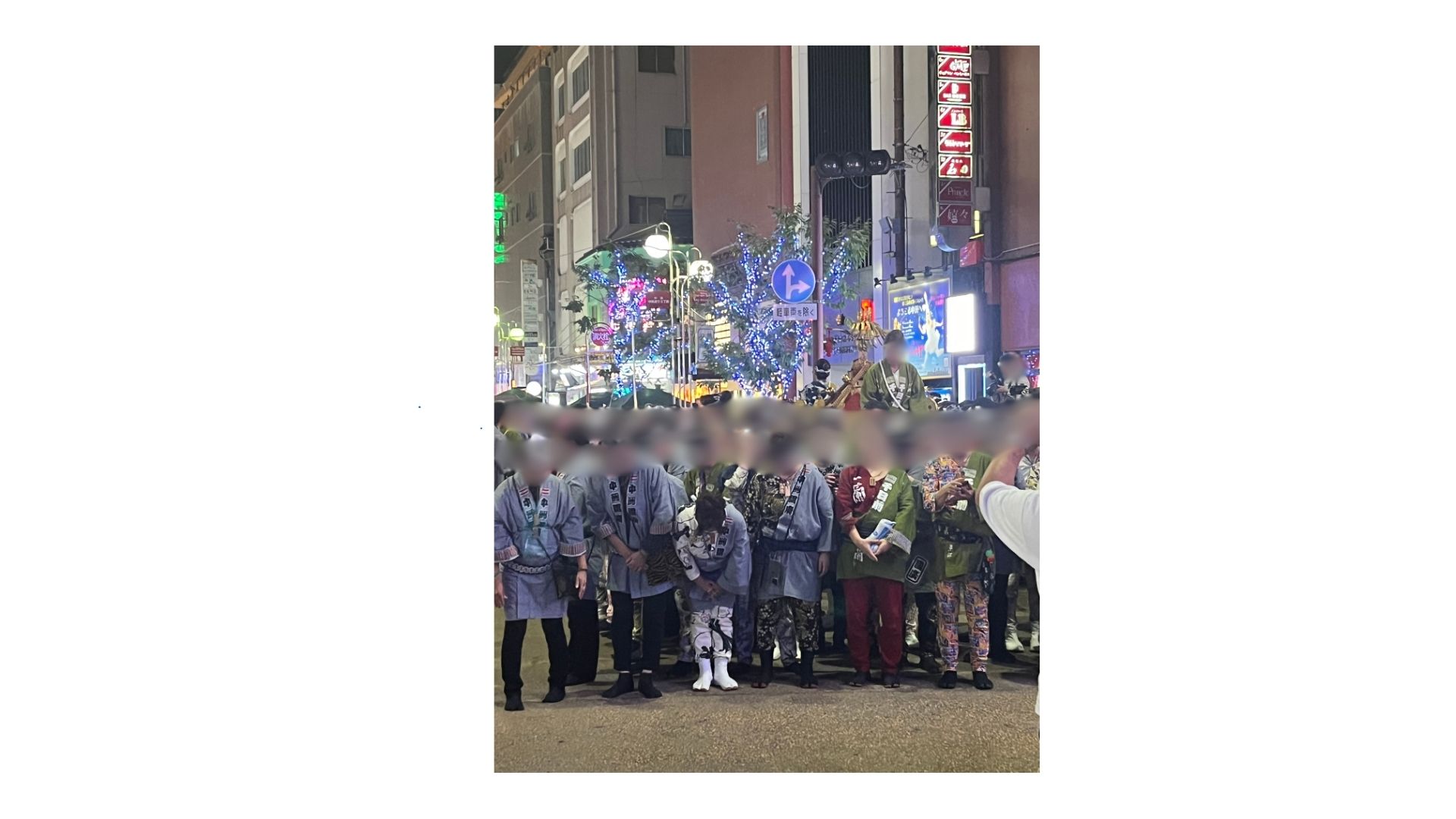

九州最大級の繫華街の祭り「中洲まつり」

暑かった夏が終わり、季節は秋に移り変わりつつある時期ですが、福岡中洲で熱さを呼び戻そうと、中洲一帯で熱いお祭りが3日間に及び開催されました。

「中洲まつり」その中でもひと際、注目されるのは中洲國廣おんな神輿!地域の女性たちや中洲一帯で働いている女性が神輿を担ぎ、中洲一帯を渡り歩く一大行事です。その様子を少しばかりですが紹介いたします。

中洲國廣おんな神輿とは?と思う人も居るでしょう、

中洲の商売の守り神と言われている國廣稲荷神社への商売繫盛の祈願と感謝を込めて行っている神事のようです。

7月に開催される博多祇園山笠は担ぎ手は男性のみで山笠を担いで行う祭りとされていますが、

対して中洲國廣おんな神輿は重量500㎏もある御輿を女性のみで担ぎ、中洲一帯を渡り歩きます。

総勢100人近い女性の担ぎ手や参加者が色様々な法被を着用して神輿を担いでいる姿には山笠とはまた違う魅力的な光景と祭りの醍醐味を味わう事が出来ます。

担ぎ手が入れ替わり、一糸乱れぬ掛け声を出しながら神輿を担ぎ中洲一帯を渡御していきます。

その周辺は担ぎ手達の熱気で一体感が感じられます。

町内の女性達や中洲で働く人達が協力して神輿を担いで中洲中を歩く様は一年に二日間しか見られない為、

感慨深くなりました。

二日間にわたり、中洲國廣女みこしが幕を閉じました。来年は記念すべき第50回の為、

中洲は更なる熱気の渦になる事でしょう。皆さんも来年の中州祭りに身を投じて、楽しんでみてください。

中洲5丁目のビルとビルの間にひっそりと朱色の鳥居が在ります、その鳥居の奥には國廣稲荷神社があります。

先の神社へは皆さんが実際に足を運んで、その目で確かめてみてください。

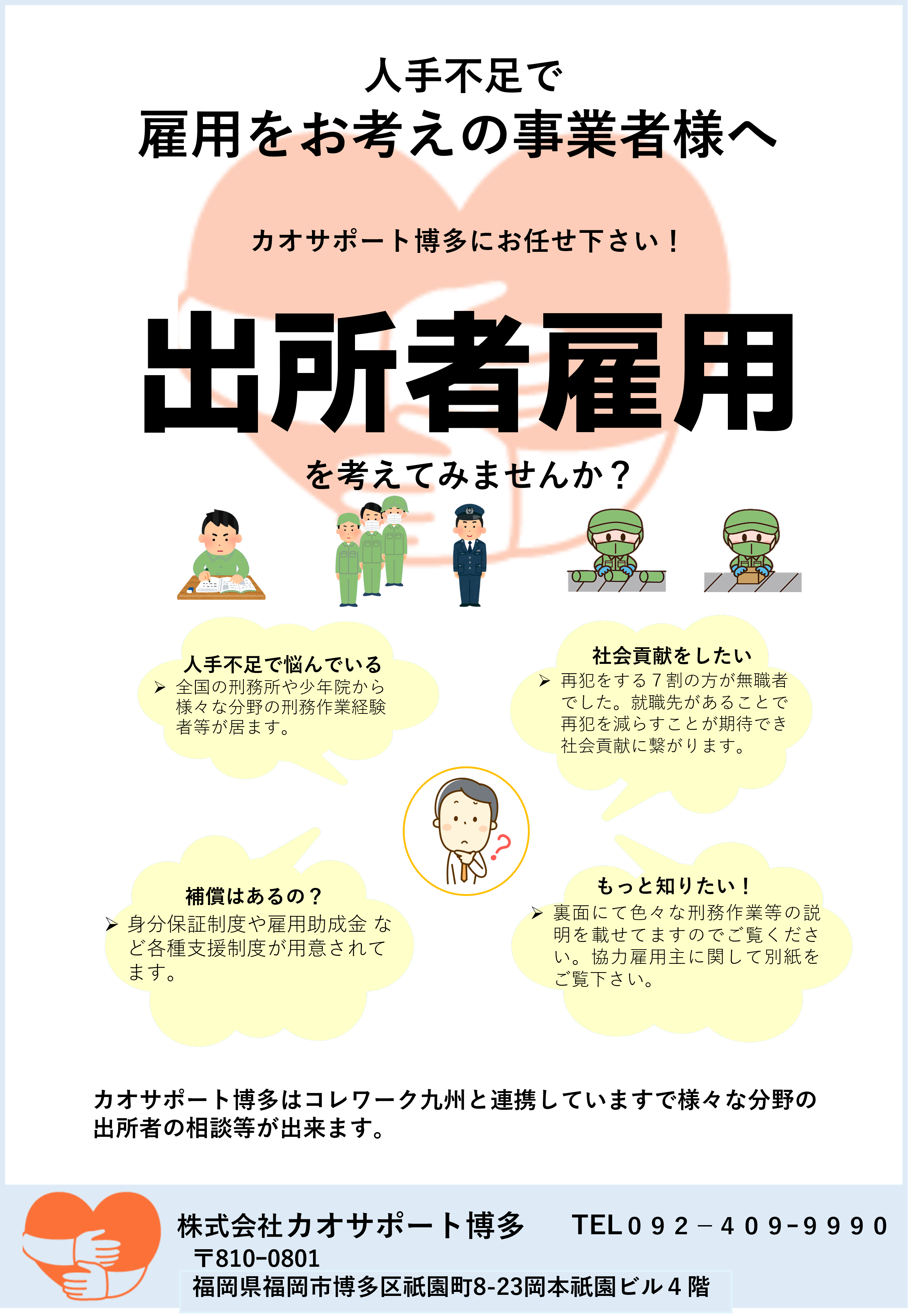

民間企業が向き合う刑事施設出所者への社会復帰支援

弊社、有限会社 中溝観光開発は刑事施設出所者の正規雇用を積極的にしています。

代表である中溝 茂寿(なかみぞ もとひさ)の思い一つで行っています。

何故出所者を?と思う人もいると思います。

なぜなら、代表の中溝 茂寿自身も刑事施設を何度も経験しており、その受刑生活の中で生まれた思いでした。

活動当初はいざそういった事をするにも何も分からずに四苦八苦していたそうです。

出所者雇用の取り組みを自分なりにしていると、一人の保護司の方から力添えをいただき、

出所者の雇用を形にする事が出来ました。

そういった周囲の支援によって出所者への就労支援と更生保護の取り組みを進めていると、

理解し活動に支援していたけた人や企業の力により活動の幅が広がっていきました。

そうした日々の活動が実を結び、

数年前に出所者の就労支援・自立支援を行う会社カオサポート博多が有志の協力で設立されました。

(現在は障害福祉関連等も行う)

社会復帰応援求人誌REBORN『~復活~』

REBORN(リボーン)とは、

刑事施設出所者や現在刑事施設で受刑中の人が出所後に就職に就きやすくする為の求人誌です。

カオサポート博多の取り組みの一つでも有ります。

刑事施設出所者専用求人誌(過去に受刑経験のある人も応募が可能)と言うのは、

雇用主側が求人に応募して来る人の過去の犯罪歴を分かった上で雇用してもらえる為、

応募者が現在の罪や過去の罪を隠さずに働け、仕事を失うリスクがなくなります。

そういった精神的ストレスを緩和する事で自身の過去について向き合いやすくなり、

結果、自身の自立に近づくと考えています。

また就業と同時に住む場所がない人は住居の確保(寮・協力先の住居)も出来る為、

安定に近づき社会復帰への一歩にもなります。

現在掲載して貰える企業様は少しずつですが増えていますが、

現状は数も少なく職種も限りが有りまだまだ民間企業の数は足りません。

現在掲載して頂いている企業様へのサポート等も状況に応じて対応出来る様に日々試行錯誤しております。

また、刑事施設内で受刑中の受刑者からの送付依頼には無料で送付を行い、

受刑生活中に自身の持ち物として読むことも出来るので考える時間も出来ます。

応募者には受刑中に面接・内定といった事が有り、出所後の選択肢の一つになる為、

受刑中に社会復帰に向けた準備をする事が可能になります。

(現在vol.3号まで発刊中)

『カオサポート博多HPにて閲覧可能』

何故、罪を犯した人の支援を行うのか?

現状日本で罪を犯した人が再び犯罪に手を染めてしまう再犯率は40%~50%に近い数字になっています。

まさに2人に1人は再犯をしているということになります。(年々減少傾向に向かっている)

その中でも再犯者の70%近くが住所不定・無職を占めています。

一般の人でも仕事が無く住む所がなければ、生きていくには困難な状況なのは理解できます。

そういった様々な現状の中、

再犯に手を染めやすい人の就労支援・住居支援を行って社会復帰に繋げる事が出来れば、

犯罪による新たな被害者が出てこなくなり、再犯を防ぐきっかけにもなるので、

結果的に再犯する人も少なくなっていくと中溝自身も考えており力を入れて活動しています。

ただ就労に繋げても色々な問題が起こりやすく難しい側面があり、

そういった人が社会に戻り安定して自立が出来る人は多くはありません。

支援する側も更生保護を道半ばで断念する人もいる程、更生保護は難しい取り組みです。

各地の更生保護活動・活動の輪を広げるためには

出所者の社会復帰に向けて活動している企業や団体の中にはREBORNの様な求人誌を作成して、

社会復帰に向けて活動している企業が少なからず有ります。

関東地方ではチャンス、中国地方ではネクスト、九州地方では弊社発刊のリボーン、

そういった民間企業が行っている求人誌を作成して支援するといった、同じ取り組みをしている自治体があります。

くまモンがご当地キャラクターの熊本県です。

熊本県は熊本市で社会復帰求人誌チェンジという冊子を発行しています。(自社調べ)

自身の知る限り自治体がこういった取り組みをしている事にはビックリしました。

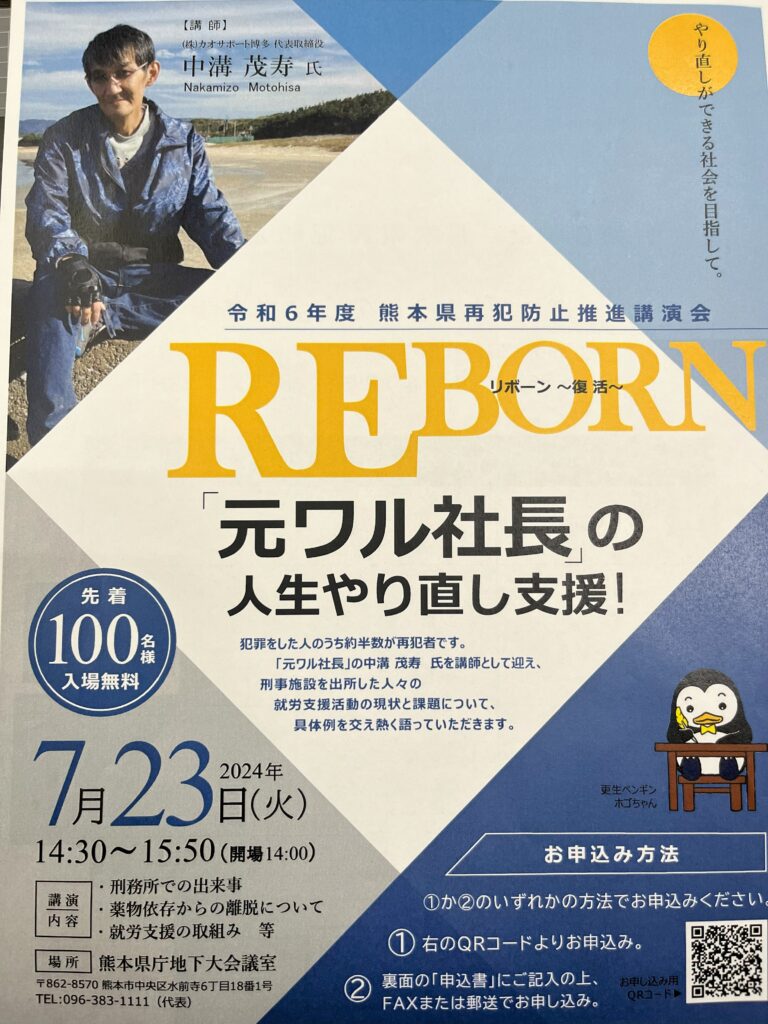

他県では見られない社会復帰支援の取り組みをしている熊本県から24年5月に弊社代表に講演依頼を頂きました。

そういった活動をしていきより多くの人の理解と協力を募っています。

同年7月に講演の為、熊本県庁へ伺い、その際にチェンジに携わっている人達ともお話を伺い、

同時に更生保護の難しさ・弊社の抱える課題も出てきました。

熊本県再犯防止推進講演会の様子①←動画を閲覧出来ます。

熊本県再犯防止推進講演会の様子②←動画を閲覧出来ます。

これまでも、そしてこれからも

人は小さいことから大きいことの選択肢の中で、決断を間違える事もあると思います。

そういった時に人の支えが一つでも有ったならば、何か一言でも人から言葉を掛けてもらえたら、

その人の中で何かが変わって行くのかもしれません。

そういった人の繋がりを出所者の人にも、生きづらさを抱えている人にも繋がって、

一緒に支え合い立ち直る思いで代表の中溝は日々活動しています。

株式会社カオサポート博多HP

新年のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

皆様におかれましては新春を清々しい気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

皆様の一年を通した活動が育ち、実になる事を願うと共に、

弊社も更なる発展に繋がるよう社員一同精進して参りますので、

本年も変わらぬご愛顧いただけますようお願い申し上げます。

また、中州1丁目の皆様におかれましては、昨年1年間の山笠、

中洲流れ、当番町の役目、誠にご苦労様でした。

並びにご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

インフルエンザにご注意を

年末から現在にかけて日本各地でインフルエンザA型・B型が流行し猛威を振るっています。

春節による旅行者の増加と共に12月~3月は特に乾燥する日が多い事で、

インフルエンザウィルスが空気中に浮遊している確率が高くなり掛かる人が多くなっています。

現在福岡県では12月から急激にインフルエンザ患者が増加しインフルエンザ警報の基準を超える状況になり、

特に注意が必要になっています。

弊社でも年末にかけてインフルエンザに掛かる社員が出たりしていました。

幸い大事には至らず一週間程度で回復して仕事復帰が出来ました。

日々、

細心の注意をしていても寒く乾燥する季節と旅行者の増加や渡り鳥等の様々な要因が重なってゆき、

インフルエンザに掛かるリスクが増えていきます。

インフルエンザをひろげないために一人一人心掛けてする事

(かからない・うつさない)

まずは自分がインフルエンザに掛からない為に、以下の事を心がけていく事が大事です。

(かからない)

- 日頃から手洗いうがいの励行に努めましょう。

- 十分に栄養や睡眠をとるなど体調管理をしっかり行い、体力や抵抗力を高めましょう。

- 定期的に部屋の換気・アルコール消毒(濃度70%以上)を行いましょう。

- インフルエンザワクチンによる予防接種は、感染後に発病する可能性を減らし、

重症化を予防する効果が期待できます(ワクチンの効果が現れるまでに2週間程度の期間を要します。)

(うつさない)

- 咳、くしゃみの際にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、

周りの人から顔をそむけるなどの「咳エチケット」に努めましょう。 - インフルエンザにかかってしまった場合には、学校などに行かないようにして自宅等で療養し、

症状がある場合はマスクを着用するなど感染拡大防止に努めましょう。 - 急な発熱、咳やのどの痛み、全身の倦怠感などの症状があらわれた場合は、

早めに医療機関へ連絡をして受診しましょう。

特に小児、高齢者、持病を持った人は日々気を付けて予防を心がけてください。

咳エチケットとは

咳やくしゃみの飛沫には病原体が含まれている可能性があるため、

他の人にうつさないよう、以下の「咳エチケット」を心がけてください。

- 適切にマスクを着用する。

- マスクがないときは、ティッシュなどで鼻と口を覆います。

- とっさの時は袖や上着の内側で覆います。

- 周囲の人からなるべく離れます。

インフルエンザに掛かってしまったっと思ったら

万が一インフルエンザにかかったかもしれない時のインフルエンザの初期症状は以下のとおりです。

インフルエンザの初期症状

- 38度以上の発熱

- 頭痛

- 関節痛

- 筋肉痛

- 全身の倦怠感

- 鼻水

- 咳

インフルエンザの場合、

全身症状が見られることや症状が急速に現れるのが特徴です、潜伏期間が1〜3日と短く、

感染力が強いことから、短期間で周囲に拡がります。

乳幼児の場合は症状が悪化するとインフルエンザ脳症を引き起こすことがあるため注意が必要です。

インフルエンザ脳症は発熱から早期の段階(1〜2日以内)に見られ、

嘔吐・異常行動・意識障害・けいれんなどの症状があります。

1歳をピークに幼児期に多く見られ、男女の差はありません。

高齢者や免疫力が低下している方の場合、

インフルエンザが重症化し気管支炎や肺炎などの疾患を引き起こすリスクもあります。

直ぐに医療機関に相談をして受診する事をおすすめします。

インフルエンザで受診する場合の適切なタイミングは、

症状発症から12時間〜48時間の間が望ましく、これには2つの理由があります。

一つは発症直後のウイルス量が検出するのに十分でない場合があり、

12時間以内に検査をしても陽性反応が出ない可能性があるためです。

もう一つは、抗インフルエンザウイルス薬の効果的な内服タイミングは、発症から48時間以内とされているためです。

日々、インフルエンザだけではなく様々な病気やけがに気を付けてお過ごしください。

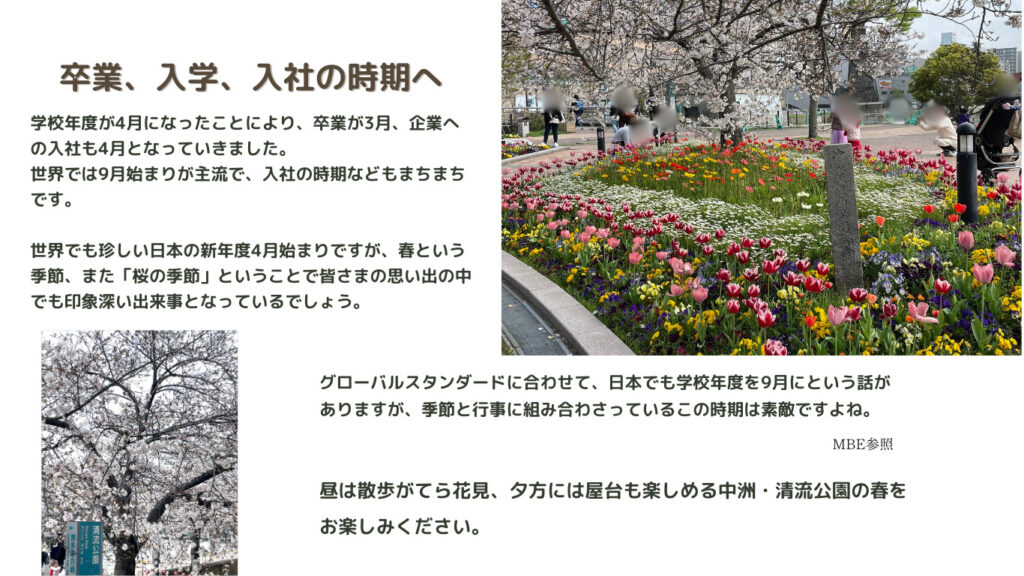

冬から春への移行期・年度末・新年度

3月は日本の文化と自然の豊かさが最も顕著に表れる月です。

冬から春への移行期であり、年度末という社会的な節目が重なる特別な時期です。

日本各地のそういった事情が私達にも影響していくと思います。

その一つは・・・物価の上昇と・・・

日本各地で行われている転売等によるお米の価格上昇

現在、日本各地でお米不足でお米の価格がもの凄く上昇しています。

ここ40年で一番高くなっていると言われている状況です。(5㎏で約4千円近く)(3月時点)

特に国内のお米は不作でも無い状況の様ですが、なぜここまでお米がない状況なんでしょうか?

調べてみると・・・、

近年転売目的の新規参入業者による買い占めや外国人の買い付けが数多く有り、

そういった事が問題の一つになっているようです。

日本政府が備蓄米を放出しても価格が落ち着かず、

皆さんの食生活にも影響を及ぼしていると思います。

私の小学生の頃には不作でお米がなく、海外のお米(タイ米等)を食べていた事が一時期ありました。普通に炊いて食べても美味しく無く、チャーハン等に調理加工をして食べていたこともありました。

今の日本ではお米以外にも主食になる物がある為、私個人の感想ではお米不足の影響を感じず、

ここまで問題になっていると思っていませんでした。今後お米の価格が安定する事を願います。

新年度の日本の企業の動き

また3月の決算が近づき新年度に向けた各企業の賃上げ等や様々な問題で、

更に私たちの生活にも変化が現れて行く事になりそうです。

最近の報道・ニュースでは、

大手の生命保険会社では新入社員の初任給が7万円以上引き上げる予定だとか、

(引き上げるのは2026年度の様ですが・・・)

また、新年度で新たに社会に出て社会の一員として働く人も増えて来ます。

(弊社にも入社予定者がいます。)

各企業で新入社員を迎え今後、その新入社員が【定着する】ということが実現されれば、

話題になっている【賃上げ】が達成され、人手不足に悩む企業も少なくなるのではないでしょうか。

ちなみに、今期の賃上げ率はなんと過去最高の【61.9%】の見込みとなっているそうです。

うち【56.1%】はベースUPという話題があり、その理由としては、

従業員の生活を支える為、物価動向が背景にあるそうです。

しかし、その一方で自社の業績低迷や同業他社の賃金動向が上昇しないことから

賃上げをしない企業があるというのも分かっています。

弊社としましても、今後の日本各地の動向が気になります・・・。(・_・)

特別警戒中

日本の年度が4月から始まる由来を知っている?

年度のいろいろを調べてみました!

4月になり、新たに年度が始まりました。

そもそも年度とはどのような意味なのか、ちょっとした疑問が出てきたので紹介します。

学校年度を始め、よく用いられるその他の年度についても確認しましょう。

年度とは1年の区切りを示すもので、日本における年度の始まりは4月です。

年と年度は異なり、年が1月1日から12月31日までを指すのに対し、

年度は4月1日から翌年の3月31日までを指します。

代表的な年度には、「会計年度」「事業年度」「学校年度」があります。

ただし法律上では、学校年度という用語は使われていません。

例えば小学校の場合は、学校教育法施行規則『第59条』で

「小学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と記されています。

そのため、

関係者の中で学校年度として用いられているようです。

余談ではありますが、近年学校の入学に関して、

『9月入学』なる話がよく浮上しています。

海外では一般的ですが、

現在の日本で9月入学を導入する場合には、

この学校教育法施行規則を改正する必要があるそうです。

では残りの『会計年度』と『事業年度』とは?

「会計年度」とは、主に、国や地方公共団体の収入・支出を時間的に区分して、

その収支の状況を明確にするために設けられた期間をいいます。

具体的な期間は、国の場合は財政法第11条に、地方公共団体の場合は地方自治法第208条に、

「国〔普通地方公共団体〕の会計年度は、

毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と法定されています。

一方、『事業年度』は法人税法の第13条で定義されており、

決算書類などを作成するために設けた一定期間を指します。

会社を設立する際に定款に定めることが可能です。

また、学校年度が4月始まりなのは、国の会計年度と関係があります。

学校は、会計年度が4月始まりの国の予算で運営されているための様です。

これが日本の一般的な年度の仕組みです、では他の国はどうなっているのでしょう?

世界の年度はいつから始まる?

各国の年度の始まりは、国によって異なります。

どの国が日本と同様のシステムで、どの国ではいつ年度が始まるのか、

会計年度だけでなく、学校年度についても調べてみました。

日本と同じ会計年度が4月からの国

イギリス・カナダ・南アフリカ・インドの会計年度は、日本と同様に4月から翌年3月までですが、

イギリス・カナダ・南アフリカの学校年度は4月からではなく、9月始まりでした。

また学校年度が日本と同じなのはインドやパキスタンですが、

インドでは国で統一いないようで、インド国内の地域によって始まる日が異なります。

ちなみにパキスタンの会計年度は7月でした・・・

最初の方でお話をした学校の9月入学ですが、

過去には日本でも9月入学が主流だった時代があります。

明治時代の1872年に「学制」が公布され、学校制度が導入された際に、

イギリスやドイツを真似て9月入学だったみたいですが、

会計年度が4月始まりになったことを受けて、学校年度も4月になったようです。

色々お国の事情が変わり、それによってしわ寄せが来るのはどの時代も国民ですね。

話は戻りますが、会計年度は各国さまざまなようで、国によってバラバラでした。

フランス・ドイツ・イタリア・中国・ロシア・スペインなど、

多くの国では会計年度を別途定めておらず、暦に合わせて1月から12月としています。

定めている国は、

アメリカの10月から翌年9月や、オーストラリア・ニュージーランドの7月から翌年6月とまだまだありますが、

気になるのであれば調べてみてください。

学校年度については、アメリカ・イギリス・フランス・中国のように9月始まりがほとんどです。

会計年度・学校年度が同じですが上記とは始まり月が違う国は、

シンガポールの1月、韓国は3月、タイの5月、フィリピンの6月などがありました。

年度を調べてみたら、日本と世界で年度を定める期間の違いが多くあり、

正直ここまで違いがあると思いませんでした。

ただ近年、留学などが身近になり、私達にもグローバル化が求められている時代、

『年度』というキーワードで多種多様な事が分かりました。

こういった知識を皆で一緒に学ぶことで、

また一つ自分自身に何かプラスになる事があるかもしれません。

ゴールデンウィーク中の最新情報

毎年恒例の博多どんたく港まつり

4月24日に開業した最新都市型複合施設へお買い物も

ONE FUKUOKA BLDG. (略称:ワンビル)

福岡は神社が多い街なので、

巡ってみるのも良いかも

福岡県の神社一覧(地域別)福岡のかみさま

中洲周辺の観光なら中洲観光協会

中洲観光協会公式サイト

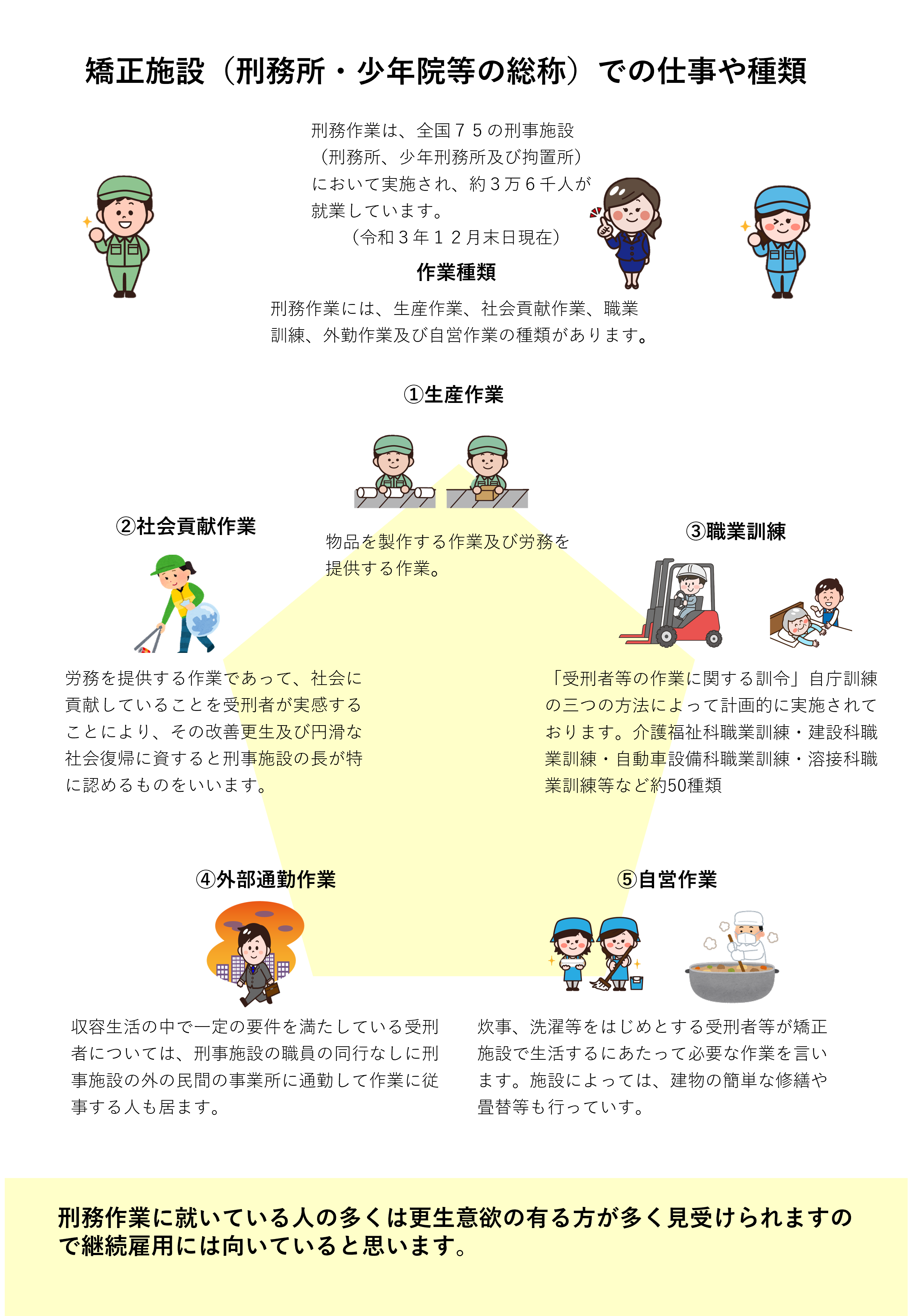

従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰

拘禁刑は、従来の刑罰である懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰であり、

受刑者の身体を刑事施設に拘束するものです。

従来の懲役刑は、受刑者が刑務所で【刑務作業】を義務付けられるものでした。

一方、禁錮刑は、刑務作業を強制されない刑罰でした。

明治40年(1907年)の刑法制定以来、

新しい種類の刑罰が導入されるのは初めてになります。

今の現代社会の問題にこの二つの方法では対応しきれなくなってきた現状もあった様です。

拘禁刑になった事で新たな取り組み

2025年6月1日から施行された改正刑法では、この二つを「拘禁刑」として一本化。

受刑者は刑務作業が一律の義務ではなくなり、受刑者一人ひとりの特性や希望に応じて、

作業や指導プログラムが柔軟に出来る様になりました。

そもそも今刑罰の制度を変える必要があったの?

この疑問を持つ方も多いでしょう。

実は、現代社会の変化が大きく影響しています。

社会問題が刑務所の中でも起きている

- 受刑者の高齢化・障害の有無

近年、刑務所に収容される受刑者の高齢化が進み、

従来のような一律の刑務作業が難しいケースが増えてきました。

また今までは分からなかった受刑者の障害(身体・精神等)の有無だったり、

収容中に判明した時の対応をより柔軟に対応する事も求められてきました。

今までの刑罰の制度では専門的な対応が行いきれない状況が有ったようです。

- 再犯率の高さ

再犯を繰り返す人が多いことも大きな課題です。

社会復帰を目指すには、ただ作業をさせるだけでなく、

個々の事情に応じた教育や支援が必要だという声も高まっていました。

一般社会から隔離された事で様々な弊害が生まれ、出所しても、

社会になじめずに元の悪い流れに戻るといった悪循環が起きやすくなったりします。

- 懲役と禁錮の違いの形骸化

もともと「懲役」と「禁錮」は大きな違いがありましたが、

実際には禁錮刑の受刑者も希望すれば作業を行うことができるなど、

両者の区別が曖昧になって様々な問題が出てきていました。

こうした背景から、

「より柔軟で、社会復帰を本気で目指せる刑罰制度を作ろう」という動きが出来ました。

拘禁刑の最大の特徴は、「個別最適化された処遇」

従来のように「全員が同じ作業をする」時代は終わり、

受刑者ごとに必要な作業や指導、教育プログラムが行えるようになりました。

- 刑務作業は義務ではない

刑務作業は、受刑者の改善更生や社会復帰に必要と認められる場合にのみ行われます。

つまり、全員が一律に作業を強制されるわけではありません。

- 多様な更生プログラム

刑務作業以外にも、就労支援や社会適応訓練、心理的なカウンセリングやリハビリなど、

個々の受刑者に合わせたプログラムが充実しています。

- 処遇の個別化

受刑者の年齢、健康状態、犯罪の内容や再犯リスクなどを総合的に判断し、

その人に最も適した支援や教育が行われます。

今日本は意外にも貧富の格差が有り、義務教育さえ受けていなかったり、

受けられず成長している人たちもいます。

ただ被害にあわれた人たちの感情や状況等も大切です。

犯罪被害者をないがしろにする事はいけないと思います。

そんな状況の中で、この取り組みを矯正施設内で行い、進んでいく事により、

受刑者の自身の犯した罪にも、向き合いその事件によって生まれた被害者にも、

より向き合う事が出来ていけるのではないでしょうか?

拘禁刑の制度になって矯正施設内で様々な更生プログラムが行えるようになれば、

加害者の人も社会復帰が出来る様になり、

再犯を犯さずに普通の人たちと繋がり共生が出来ると思います。