home

HOME

中洲一丁目売地あり

詳しくはお気軽にお電話ください

🔔 お知らせ・周辺のイベント等

【令和5年8月18日更新】

メディア出演のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、テレビ朝日系列にて放送中のドキュメンタリー「テレメンタリー2023」にて、朝日放送テレビ(ABCテレビ)にて過去に放送された弊社代表が出演した映像が再編され、「境遇の垣根を乗り越えて」というタイトルで放送されます。是非ともご視聴いただければと存じます。詳細は下記をご参考ください。

参考:「テレメンタリー2023」公式ホームページ

九州朝日放送における放送予定日時:令和5年8月29日(火) 深夜25:30~

なお、ご視聴の放送局によって放送時間が異なる場合がございます。ご視聴される場合には次のURLをご参考ください。参考:「系列局での放送時間」

<令和4年2月12日更新>

抗原検査キットの取り扱い

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

弊社では新型コロナウイルス感染症に関する対応として、COVIT-19 研究用抗原検査キット(唾液によるセルフ検査タイプ)を450円(税込)でお譲りしております。

詳細につきましてはお問合せフォームまたはお電話にて、お気軽にお問い合わせください。

(研究用抗原検査キットは新型コロナウイルス感染症の診断に用いることを目的としていないため、体外診断用医薬品に該当するものではありません。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。)

<令和3年11月27日更新>

AED設置のご報告

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が所有する「MANMAN中洲ビル」エントランス内に AED(自動体外式除細動器)が設置されました。

AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え正常なリズムに戻すための医療機器であり、2004年より医療従事者ではない一般市民でも使用できるようになり、現在では人が多く集まるところを中心に設置されています。

中洲一丁目・二丁目では唯一の設置カ所となります。

AEDは操作方法を音声でガイドしてくれるため、簡単に使用することができます。是非ともご承知おきいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、弊社従業員は全員普通救命講習を受講済みです。緊急時には必ず指示に従っていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

<令和3年9月20日更新>

研修旅行のご報告

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今月上旬に弊社従業員一同にて、熊本県へ研修旅行に出かけて参りましたことをご報告申し上げます。

大型施設における設備管理状況や、コロナ下での観光遊技場のホスピタリティーに触れたことで、従業員各々が仕事に対しての思いや意気込みをより一層強くすることができた研修旅行となりました。

<令和3年9月9日更新>

お知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

先頃、中洲新地内の路上にて不正薬物使用後の残骸と思われるゴミを巡回中の弊社の従業員が発見いたしました。

不正薬物は使用に限らず譲渡、譲受、所持でも法律によって厳しく罰せられます。

周辺店舗様及び中洲新地でご遊戯頂かれる方につきましても、そのような不正行為の現場を目撃された場合には速やかにその者より距離を取り、警察へ通報いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

<令和3年8月11日更新>

慰労会のご報告

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

先日8月6日にテナント様ならびに周辺店舗様へ日頃のお礼とご慰労をかねまして、MANMAN中洲ビル裏駐車場において、従業員のマスク着用・手指消毒薬の設置など感染予防対策を講じたうえ、ささやかながら慰労会を開催させていただきました。

お忙しい中ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

当日、「新型コロナウイルスに対する医療従事者への義援金」として募金箱を設置させていただきました。多くの方にご賛同いただきまして、寄付金の総額は 5,504円 となりました。ご協力頂いた皆様にこの場を借りて心よりお礼申し上げます。

寄付金は全て日本赤十字社を通じて、県の医療従事者の方々へ寄付させていただきます。後日こちらの記事にて追記として寄付完了のご報告をさせていただく予定です。

今後とも末永くお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

<令和2年12月23日更新>

古物商始めます

この度、中溝観光開発グループにて新たに古物の取り扱いを始めました

福岡県公安委員会許可

第901042010099号

古物商

(代表者)原田恵子

詳しい事業内容等につきましては

近日公式ホームページを開設いたしますので

今後とも宜しくお願い致します

<令和2年11月25日更新>

法務省より感謝状を頂きました

様々な社会福祉活動に取り組む中で

弊社の代表取締役である中溝茂寿は令和2年1月10日、

法務省より協力雇用主として登録を受けています

「その人の人生を代わってあげる事はできないけれど、一緒に悩み導いてあげる事はできる」

という信念のもと、就労支援事業に取り組み

令和2年11月24日、福岡市保護観察所より感謝状を頂きました

誰しも1つ目標を持てば横道にそれる事もないはず

だから

必ず目標を与えてあげたい

今回感謝状を受け、

今後も協力雇用主として、また一会社としても、

少しでも多くの人にやりがいや希望を持ってもらう為に

維持継続していけるよう努力していきますので

何卒宜しくお願い致します。

【令和2年12月5日更新】

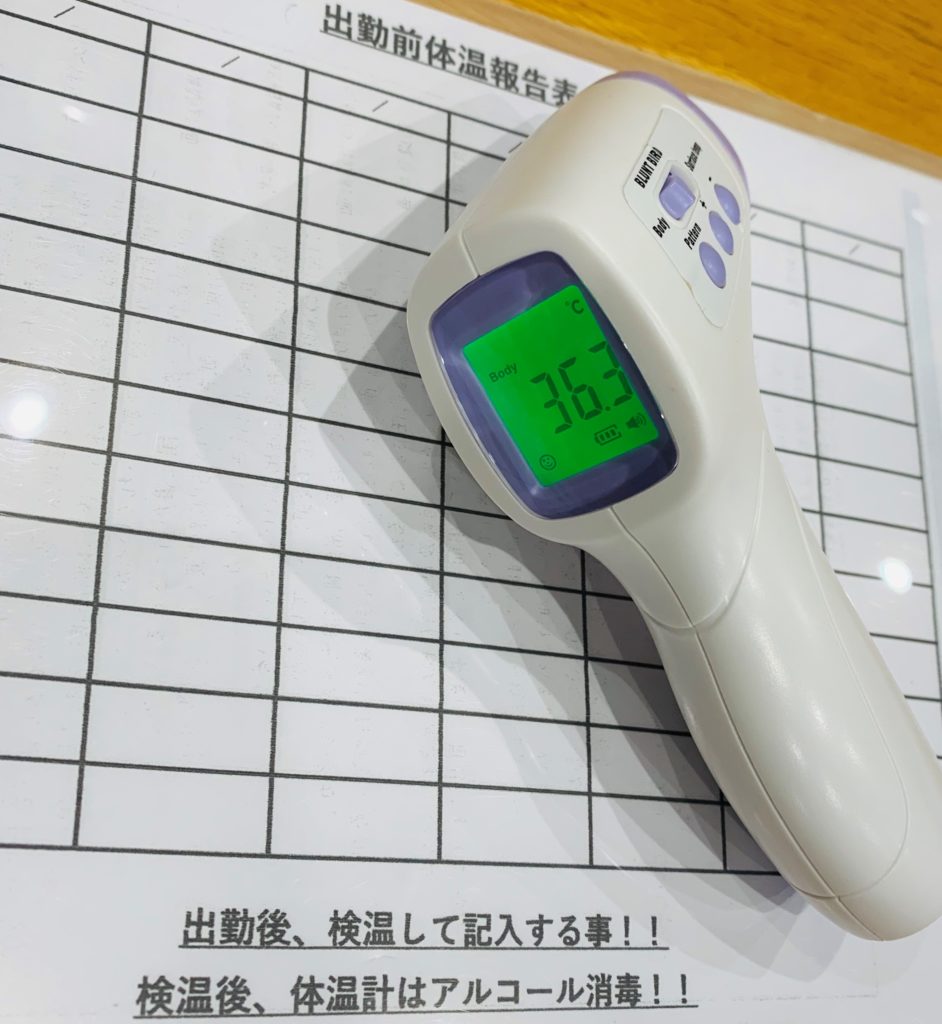

新型コロナウィルス感染対策として

近日、新型コロナウイルスの感染拡大が再度目立ち始め、第3波の襲来などと言われています。

弊社では日頃入館される各テナントスタッフ様やお客様に安心して頂けるよう

より一層感染対策に尽力して参りますので、今後とも宜しくお願い致します。

・弊社管理施設で行っている感染対策

エレベーターを定期的に次亜塩素酸消毒液で消毒しております

特に、不特定多数の人が頻繁に触れるボタンや手すり部分の消毒を徹底し、

入館人数の多い日は、エレベーター内全体を隈なく消毒しております

また、弊社の管理施設で設置している自動販売機・郵便ポストの消毒も定期的に行っております。

・弊社従業員の行っている感染対策

出勤時は必ず体温測定報告を行います。

体温37.5℃以上を勤務不可と定め、

少しでも体調不良を感じる時は確実に会社に報告する事を徹底しております。

業務時はフェイスシールドの着用を心掛けております。

・弊社ビルへ入館されるお客様へのお願い

マスクの着用にご協力お願いします

灰皿や床などの共用部に痰や唾を吐く行為をご遠慮ください

体温が37.5℃を超え風邪の症状等がある方は入館をお控えください

各店舗が実施している検温等の新型コロナウィルス対策にご協力をお願いします

新年のご挨拶

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございました。

本年もより一層のサービス向上に社員一同で努めてまいりますので、

変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

皆様のますますのご発展をお祈り申し上げます。

日本初の女性首相が挑む初選挙

令和7年10月21日に憲政制定以降初めての女性の首相が誕生してから3ヶ月が過ぎました。

就任後まもなく11月には、

50年以上続いていたガソリンの暫定税率の廃止を行うなど、

大小様々な政策を進めていく中、高市首相が1月に衆院の解散を宣言、

国民に是非を問う選挙が始まりました。

就任後約3ヶ月で戦いに望む高市首相にも様々な憶測がされていました。

公示以降全国各地へ応援の為、奔走する高市首相。

ここ福岡の地にも高市早苗総理大臣が降り立ちました。

天神中心部に隣接する警固公園内で演説が行われました。

その時の周辺の空気は異様だったそうです。

そういった中での選挙戦が進んでいき、2月8日「日曜日」に投開票が始まりました。

選挙結果にも初

国民に是非を問う選挙の開票の結果は、

自民党が衆院議席数465席に対して316議席を獲得し、

単独で3分の2を占めた形になりました。

「連立を含めると352議席」

過半数の議席を単独で獲得した事は戦後初で、

「政権交代時の選挙を除く」

なにかと初が多い選挙結果になりました。

それに対して野党の単独での最大議席数は49議席にまで減りました。

それに伴い議会に度々提出される議会で提出される、

内閣不信任案を野党が単独で提出する事も出来なくもなりました。

「不信任案提出には50人以上の連署が不可欠な為」

この様な選挙は過去に行われた、

民主党が単独で過半数を占めた政権交代を思い出しました。「2009年」

投票に行かれた人たちの期待が伺えます。

ですが今回の投票率に関しては約56%と低い投票率でした。

この数字は戦後5番目に低い投票率で少し課題が出た選挙でも有りました。

今後、高市内閣の手腕で残りの44%の人たちの関心を呼び起こし今後の選挙への投票がある事を期待したいですね。

また2月中旬に行われる衆議院・参議院で行われる首相指名投票にも注目です。

選挙の裏ではオリンピック